|

Nella seconda metà degli anni

sessanta l’economia degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale

attraversò un brutto periodo: nuove leggi emanate dal Welfare State

britannico e notevoli diseguaglianze tra vari paesi. Le migliori

condizioni di vita presenti in alcuni paesi portarono ad un uso eccessivo

di prodotti non indispensabili e questa abitudine si estese anche a

persone che non se lo potevano permettere; questo fenomeno di spendere per

generi non di prima necessità fu detto “consumismo”. Contro questo

malcostume si schierarono nei paesi industrializzati (Stati Uniti,

Francia, Germania, Italia) gruppi di studenti universitari e delle scuole

superiori, che diedero vita ad un movimento di contestazione, nato nel

1968 e che proseguì anche negli anni ’70. La contestazione giovanile

nata da una esigenza comune tra i vari stati ebbe obiettivi politici

concreti: la lotta alla società consumistica e all’azione repressiva

dell’autorità, rappresentata dallo Stato, dai professori, ecc.

schierarono nei paesi industrializzati (Stati Uniti,

Francia, Germania, Italia) gruppi di studenti universitari e delle scuole

superiori, che diedero vita ad un movimento di contestazione, nato nel

1968 e che proseguì anche negli anni ’70. La contestazione giovanile

nata da una esigenza comune tra i vari stati ebbe obiettivi politici

concreti: la lotta alla società consumistica e all’azione repressiva

dell’autorità, rappresentata dallo Stato, dai professori, ecc.

Anche

la musica, che ha sempre rappresentato i momenti storici dell’uomo,

risentì degli effetti del movimento studentesco, attraverso le parole e

le note di cantanti quali Joan Baez e Bob Dylan ,

dedicatisi in alcuni momenti della loro vita artistica ad esaltare

l’impegno politico e la giustizia sociale. Anche

la musica, che ha sempre rappresentato i momenti storici dell’uomo,

risentì degli effetti del movimento studentesco, attraverso le parole e

le note di cantanti quali Joan Baez e Bob Dylan ,

dedicatisi in alcuni momenti della loro vita artistica ad esaltare

l’impegno politico e la giustizia sociale.

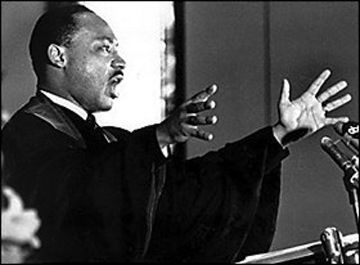

La contestazione si cominciò a diffondere negli

Stati Uniti: i giovani protestavano per la segregazione razziale, la

diseguaglianza economica e la guerra in Vietnam. Il leader della lotta

alla segregazione razziale fu Martin Luther King (1928 – 1968),

fautore dell’uguaglianza e nemico della superiorità dei bianchi e dei ricchi; contro l’emarginazione dei

neri fu appoggiato dal Presidente Kennedy e dal successore Johnson. Gli

studenti diffusero queste idee con le manifestazioni di piazza, in Tv e

con la musica; fu sicuramente merito loro la decisione nel 1973 del

Governo di Washington di porre fine all’intervento militare in Vietnam.

Anche in Europa, a partire dal maggio del 1968 in Francia, la

contestazione giovanile prese piede; la ribellione contro lo stato degli

studenti fu appoggiata anche dai sindacati e il bersaglio, quale

rappresentante delle istituzioni fu il presidente De Gaulle. Lunghi

periodi di violenti scontri con la polizia, scioperi indetti dai sindacati

portarono la Francia sull’orlo della rivoluzione, finchè il generale De

Gaulle sciolse il Parlamento e indisse nuove elezioni nel mese di giugno.

Contemporaneamente

in Cecoslovacchia l’allora presidente Alexander Dubcek attuò importanti

riforme democratiche (ad

esempio la libertà di stampa), che ottennero

ampio consenso popolare; non altrettanto consenso queste riforme

riscossero nell’Unione Sovietica, guidata da Leonid Breznev, che chiese

ai paesi aderenti al Patto di Varsavia di occupare militarmente la

Cecoslovacchia. In agosto il paese venne occupato e le riforme di Dubcek

vennero annullate; una lunga serie di proteste che degenerarono in

violenti scontri seguirono a questa invasione e va ricordato a tale

proposito l’episodio di un giovane, Jan Palach, che si sacrificò

dandosi fuoco nella piazza principale di Praga il 17 gennaio 1969. Contemporaneamente

in Cecoslovacchia l’allora presidente Alexander Dubcek attuò importanti

riforme democratiche (ad

esempio la libertà di stampa), che ottennero

ampio consenso popolare; non altrettanto consenso queste riforme

riscossero nell’Unione Sovietica, guidata da Leonid Breznev, che chiese

ai paesi aderenti al Patto di Varsavia di occupare militarmente la

Cecoslovacchia. In agosto il paese venne occupato e le riforme di Dubcek

vennero annullate; una lunga serie di proteste che degenerarono in

violenti scontri seguirono a questa invasione e va ricordato a tale

proposito l’episodio di un giovane, Jan Palach, che si sacrificò

dandosi fuoco nella piazza principale di Praga il 17 gennaio 1969.

.....in

Italia

Il

sessantotto italiano inizia con qualche mese di anticipo sul calendario e

si prolunga ben oltre il 31 dicembre. Il profondo sconvolgimento iniziato in

quell'anno durerà infatti oltre un decennio e coinciderà con una

radicale modernizzazione complessiva del paese. Ad accendere la miccia

sono gli studenti universitari. Nell'autunno del 1967 occupano gli atenei

di tutte le principali città del centro-nord, con la sola esclusione di

Roma. Nel mirino della contestazione ci sono sopratutto il sistema classista del sistema dell'istruzione, denunciata anche da una parte del

mondo cattolico a partire da don Lorenzo Milani autore del severo atto

d'accusa Lettera a una professoressa, e l'autoritarismo proprio

delle università,

interpretato come addestramento a un consenso e a una passività in tutti

i campi,

per nulla limitati al mondo universitario. La

critica del movimento studentesco, i cui principali testi teorici vengono

elaborati nelle università di Pisa, Torino e Trento, si rivolge tanto

contro il sistema capitalistico quanto contro le organizzazioni della

sinistra, accusate di aver rinunciato a

qualsiasi ipotesi di trasformazione. Di fronte al

dilagare delle occupazioni i rettori chiedono l'intervento della polizia.

Occupazioni, sgombri e nuove occupazioni si susseguono. A Torino, Palazzo

Campana, sede delle facoltà umanistiche, viene sgombrato e rioccupato più

volte in un braccio di ferro che si concluderà con un diluvio di denunce

ai danni degli occupanti. Il 2 febbraio viene occupata l'università di

Roma, la più grande Il

sessantotto italiano inizia con qualche mese di anticipo sul calendario e

si prolunga ben oltre il 31 dicembre. Il profondo sconvolgimento iniziato in

quell'anno durerà infatti oltre un decennio e coinciderà con una

radicale modernizzazione complessiva del paese. Ad accendere la miccia

sono gli studenti universitari. Nell'autunno del 1967 occupano gli atenei

di tutte le principali città del centro-nord, con la sola esclusione di

Roma. Nel mirino della contestazione ci sono sopratutto il sistema classista del sistema dell'istruzione, denunciata anche da una parte del

mondo cattolico a partire da don Lorenzo Milani autore del severo atto

d'accusa Lettera a una professoressa, e l'autoritarismo proprio

delle università,

interpretato come addestramento a un consenso e a una passività in tutti

i campi,

per nulla limitati al mondo universitario. La

critica del movimento studentesco, i cui principali testi teorici vengono

elaborati nelle università di Pisa, Torino e Trento, si rivolge tanto

contro il sistema capitalistico quanto contro le organizzazioni della

sinistra, accusate di aver rinunciato a

qualsiasi ipotesi di trasformazione. Di fronte al

dilagare delle occupazioni i rettori chiedono l'intervento della polizia.

Occupazioni, sgombri e nuove occupazioni si susseguono. A Torino, Palazzo

Campana, sede delle facoltà umanistiche, viene sgombrato e rioccupato più

volte in un braccio di ferro che si concluderà con un diluvio di denunce

ai danni degli occupanti. Il 2 febbraio viene occupata l'università di

Roma, la più grande d'Italia. Alla fine del mese, il rettore D'Avack fa intervenire la

polizia. Il giorno dopo, primo marzo, un corteo di protesta arriva a Valle

Giulia, sede della facoltà di architettura e forza i blocchi della

polizia. Gli scontri durano per ore. L'eco è enorme. I giornali, in

edizione straordinaria, parlano di "battaglia". Con i fatti di

Valle Giulia il movimento studentesco si sposta definitivamente dal piano

di una protesta universitaria a quello della contrapposizione decisa con

l'intera società. Nella cultura del movimento confluiscono i

diversi filoni di pensiero critico e di protesta sociale che avevano

costellato gli anni '60: l'elaborazione delle riviste della sinistra non

istituzionale e quella dei vari gruppi cattolici dissenzienti; la critica

alla società dei consumi elaborata dalla Scuola di Francoforte e da

Herbert Marcuse nel suo celebre "L'uomo a una dimensione" e i

fermenti del terzo mondo innescati dalle lotte di liberazione dei popoli ex

coloniali e dalla guerra nel Vietnam; l'"antipsichiatria"

praticata da Franco Basaglia nell'ospedale di Gorizia e il movimento

libertario giovanile sviluppatosi negli anni del "beat

italiano". Inizialmente meno visibile, ma destinata ad affermarsi

sempre di più negli anni successivi, sino a mettere in discussione

l'intera impostazione politica del movimento, è l'originale versione del

femminismo impostata da alcune pensatrici italiane.

Il vento della protesta arriva, senza ancora investirle in pieno, anche

nelle grandi fabbriche del nord. In aprile, a Valdagno, gli operai tessili

della Marzotto si scontrano con la polizia e abbattono la statua di

Gaetano Marzotto, fondatore della dinastia e dell'azienda. In estate un

aspro conflitto operaio si accende al Petrolchimico di Porto Marghera. In

ottobre, alla Pirelli di Milano, nasce il Cub, comitato unitario di base,

prima struttura autonoma operaia svincolata dalla leadership dei

sindacati. Fatto ancor più rilevante, il 7 marzo uno sciopero generale

indetto dai sindacati registra per la prima volta da anni una massiccia

adesione degli operai Fiat, la principale industria del paese. In estate,

con le università chiuse, la contestazione si sposta sul terreno delle

istituzioni culturali. Artisti e studenti interrompono la Biennale e la

mostra del cinema di Venezia. In autunno la palla passa agli studenti medi

che occupano ovunque gli istituti e riempiono le piazze con grandi cortei.

Il 3 dicembre a Roma sfilano 30.000 studenti medi. Alla protesta contro

l'assetto scolastico si somma quella contro la polizia, che il giorno

prima, ad Avola, Sicilia, ha aperto il fuoco contro una manifestazione di

braccianti uccidendone due. Il 1968 si chiude nel sangue. La notte del 31

dicembre gli studenti pisani contestano un veglione di lusso di fronte al

locale versiliese "La Bussola". Uno dei clienti spara ferendo il

sedicenne Soriano Ceccanti, che resterà paralizzato. Nel '69 sono gli

operai a impedire che il movimento degli studenti declini come nel resto

d'Europa. Tra maggio e giugno, alla Fiat, una serie di scioperi spontanei

e improvvisi, proclamati al di fuori del controllo sindacale, paralizza la

produzione per oltre 50 giorni. In prima fila ci sono gli

d'Italia. Alla fine del mese, il rettore D'Avack fa intervenire la

polizia. Il giorno dopo, primo marzo, un corteo di protesta arriva a Valle

Giulia, sede della facoltà di architettura e forza i blocchi della

polizia. Gli scontri durano per ore. L'eco è enorme. I giornali, in

edizione straordinaria, parlano di "battaglia". Con i fatti di

Valle Giulia il movimento studentesco si sposta definitivamente dal piano

di una protesta universitaria a quello della contrapposizione decisa con

l'intera società. Nella cultura del movimento confluiscono i

diversi filoni di pensiero critico e di protesta sociale che avevano

costellato gli anni '60: l'elaborazione delle riviste della sinistra non

istituzionale e quella dei vari gruppi cattolici dissenzienti; la critica

alla società dei consumi elaborata dalla Scuola di Francoforte e da

Herbert Marcuse nel suo celebre "L'uomo a una dimensione" e i

fermenti del terzo mondo innescati dalle lotte di liberazione dei popoli ex

coloniali e dalla guerra nel Vietnam; l'"antipsichiatria"

praticata da Franco Basaglia nell'ospedale di Gorizia e il movimento

libertario giovanile sviluppatosi negli anni del "beat

italiano". Inizialmente meno visibile, ma destinata ad affermarsi

sempre di più negli anni successivi, sino a mettere in discussione

l'intera impostazione politica del movimento, è l'originale versione del

femminismo impostata da alcune pensatrici italiane.

Il vento della protesta arriva, senza ancora investirle in pieno, anche

nelle grandi fabbriche del nord. In aprile, a Valdagno, gli operai tessili

della Marzotto si scontrano con la polizia e abbattono la statua di

Gaetano Marzotto, fondatore della dinastia e dell'azienda. In estate un

aspro conflitto operaio si accende al Petrolchimico di Porto Marghera. In

ottobre, alla Pirelli di Milano, nasce il Cub, comitato unitario di base,

prima struttura autonoma operaia svincolata dalla leadership dei

sindacati. Fatto ancor più rilevante, il 7 marzo uno sciopero generale

indetto dai sindacati registra per la prima volta da anni una massiccia

adesione degli operai Fiat, la principale industria del paese. In estate,

con le università chiuse, la contestazione si sposta sul terreno delle

istituzioni culturali. Artisti e studenti interrompono la Biennale e la

mostra del cinema di Venezia. In autunno la palla passa agli studenti medi

che occupano ovunque gli istituti e riempiono le piazze con grandi cortei.

Il 3 dicembre a Roma sfilano 30.000 studenti medi. Alla protesta contro

l'assetto scolastico si somma quella contro la polizia, che il giorno

prima, ad Avola, Sicilia, ha aperto il fuoco contro una manifestazione di

braccianti uccidendone due. Il 1968 si chiude nel sangue. La notte del 31

dicembre gli studenti pisani contestano un veglione di lusso di fronte al

locale versiliese "La Bussola". Uno dei clienti spara ferendo il

sedicenne Soriano Ceccanti, che resterà paralizzato. Nel '69 sono gli

operai a impedire che il movimento degli studenti declini come nel resto

d'Europa. Tra maggio e giugno, alla Fiat, una serie di scioperi spontanei

e improvvisi, proclamati al di fuori del controllo sindacale, paralizza la

produzione per oltre 50 giorni. In prima fila ci sono gli  operai meno

qualificati e meno sindacalizzati, spesso immigrati dal meridione, che

danno vita a un'assemblea congiunta con gli studenti. La radicalità dello

scontro si rivela in pieno quando il 3 luglio, in occasione di uno

sciopero

generale cittadino, gli operai torinesi affrontano per 24 ore la polizia.

Il conflitto riprende su larga scala in autunno, quando arrivano a

scadenza i contratti di lavoro che riguardano oltre 5 milioni di operai.

L'"autunno caldo" segna il momento di massimo scontro sociale

nell'Italia del dopoguerra. Gli operai rinnegano la suddivisione della

forza lavoro in fasce diversamente qualificate e chiedono che il salario

sia svincolato dalla produttività. Nascono in questi mesi i principali

gruppi della sinistra extraparlamentare, mentre i sindacati, in un primo

momento colti di sorpresa dalle dimensioni dell'agitazione operaia, danno

vita a strutture unitarie di base, i Consigli di fabbrica. In un clima di

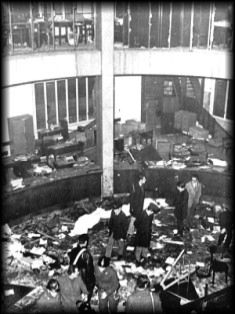

asprezza senza precedenti, il 12 dicembre a Milano una bomba deposta nella

Banca nazionale dell'agricoltura uccide 12 persone. E' l'inizio della

strategia della tensione, una sanguinosa catena di stragi che si

ripeteranno per tutti gli anni '70 e i cui colpevoli non verranno mai

scoperti. Sull'onda della strage di Milano, della quale viene accusato un

gruppo di anarchici poi assolti, i contratti vengono firmati prima della

fine dell'anno. Lo scontro sociale però non si interrompe neppure così.

Negli anni '70 si allargherà ulteriormente, sino a coinvolgere oltre agli

operai e agli studenti, praticamente tutti i settori della società

civile. operai meno

qualificati e meno sindacalizzati, spesso immigrati dal meridione, che

danno vita a un'assemblea congiunta con gli studenti. La radicalità dello

scontro si rivela in pieno quando il 3 luglio, in occasione di uno

sciopero

generale cittadino, gli operai torinesi affrontano per 24 ore la polizia.

Il conflitto riprende su larga scala in autunno, quando arrivano a

scadenza i contratti di lavoro che riguardano oltre 5 milioni di operai.

L'"autunno caldo" segna il momento di massimo scontro sociale

nell'Italia del dopoguerra. Gli operai rinnegano la suddivisione della

forza lavoro in fasce diversamente qualificate e chiedono che il salario

sia svincolato dalla produttività. Nascono in questi mesi i principali

gruppi della sinistra extraparlamentare, mentre i sindacati, in un primo

momento colti di sorpresa dalle dimensioni dell'agitazione operaia, danno

vita a strutture unitarie di base, i Consigli di fabbrica. In un clima di

asprezza senza precedenti, il 12 dicembre a Milano una bomba deposta nella

Banca nazionale dell'agricoltura uccide 12 persone. E' l'inizio della

strategia della tensione, una sanguinosa catena di stragi che si

ripeteranno per tutti gli anni '70 e i cui colpevoli non verranno mai

scoperti. Sull'onda della strage di Milano, della quale viene accusato un

gruppo di anarchici poi assolti, i contratti vengono firmati prima della

fine dell'anno. Lo scontro sociale però non si interrompe neppure così.

Negli anni '70 si allargherà ulteriormente, sino a coinvolgere oltre agli

operai e agli studenti, praticamente tutti i settori della società

civile.

|