La basilica, chiamata oggi S. Apollinare Nuovo, fu fatta costruire da Teodorico,come chiesa di culto ariano e dedicata allora a Cristo Redentore, verso la fine del V o inizio del VI secolo. Dopo il 540 quando i bizantini occuparono la città, tutti gli edifici sacri degli ariani furono rapidamente integrati al culto cattolico e così la basilica teodoriciana del Redentore venne dedicata a S. Martino, vescovo di Tours, difensore della fede e fermo oppositore all'eresia. Verso la metà del IX secolo, la basilica assunse il nome attuale quando le reliquie di S. Apollinare, primo vescovo di Ravenna vennero qui trasferite (o simularono il trasferimento) dalla basilica di Classe, in quelli anni soggetta, per la sua posizione isolata alle scorrerie dei pirati dell' Adriatico. L'appellativo di "Nuovo" fu dato allora per distinguerla da un'altra chiesa cittadina più piccola e più antica, chiamata S. Apollinare in "Veclo" .

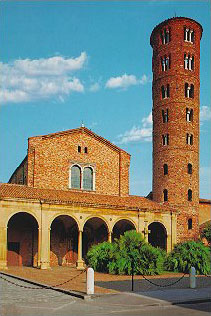

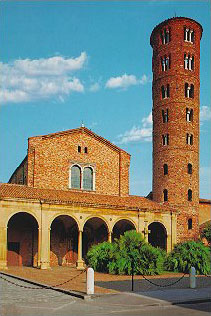

La facciata, forse in origine era racchiusa da un quadriportico, attualmente è preceduta da un semplice, ma armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato destro il bel campanile cilindrico, caratteristico delle costruzioni ravennati,è opera del IX o X secolo,alto circa 38 metri; l'apertura delle monofore in basso e poi progressivamente delle bifore e trifore i n alto rendono la costruzione snella e slanciata.

L'interno (m.42x21) è a tre navate, sorretto da 24 colonne con capitelli corinzi sotto un pesante pulvino; già più volte rimaneggiato, prima nel XVI secolo le colonne furono rialzate di 1.20 m. così che oggi si presenta al quanto alterato nelle sue proporzioni architettoniche.

L'abside attuale è stata rifatta nel 1950, sulle linee e proporzioni di quella originale, decorata sicuramente in mosaico e distrutta dal terremoto del VII secolo. Nel retro rimane nascosta una più ampia abside di costruzione barocca.

Il soffitto attuale è dei primi anni del 1600, rifatto a cassettoni; ancora più splendido doveva essere quello originale tanto da essere chiamato S. Martino in cielo d'oro.

La basilica, chiamata oggi S. Apollinare Nuovo, fu fatta costruire da Teodorico,come chiesa di culto ariano e dedicata allora a Cristo Redentore, verso la fine del V o inizio del VI secolo. Dopo il 540 quando i bizantini occuparono la città, tutti gli edifici sacri degli ariani furono rapidamente integrati al culto cattolico e così la basilica teodoriciana del Redentore venne dedicata a S. Martino, vescovo di Tours, difensore della fede e fermo oppositore all'eresia. Verso la metà del IX secolo, la basilica assunse il nome attuale quando le reliquie di S. Apollinare, primo vescovo di Ravenna vennero qui trasferite (o simularono il trasferimento) dalla basilica di Classe, in quelli anni soggetta, per la sua posizione isolata alle scorrerie dei pirati dell' Adriatico. L'appellativo di "Nuovo" fu dato allora per distinguerla da un'altra chiesa cittadina più piccola e più antica, chiamata S. Apollinare in "Veclo" .

La facciata, forse in origine era racchiusa da un quadriportico, attualmente è preceduta da un semplice, ma armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato destro il bel campanile cilindrico, caratteristico delle costruzioni ravennati,è opera del IX o X secolo,alto circa 38 metri; l'apertura delle monofore in basso e poi progressivamente delle bifore e trifore i n alto rendono la costruzione snella e slanciata.

L'interno (m.42x21) è a tre navate, sorretto da 24 colonne con capitelli corinzi sotto un pesante pulvino; già più volte rimaneggiato, prima nel XVI secolo le colonne furono rialzate di 1.20 m. così che oggi si presenta al quanto alterato nelle sue proporzioni architettoniche.

L'abside attuale è stata rifatta nel 1950, sulle linee e proporzioni di quella originale, decorata sicuramente in mosaico e distrutta dal terremoto del VII secolo. Nel retro rimane nascosta una più ampia abside di costruzione barocca.

Il soffitto attuale è dei primi anni del 1600, rifatto a cassettoni; ancora più splendido doveva essere quello originale tanto da essere chiamato S. Martino in cielo d'oro.

I mosaici in alto, vicino al soffitto (sicuramente del periodo teodoriciana); sono tredici pannelli rettangolari per ogni parete, distanziati da una decorazione in forma di conchiglie variopinte sulle quali due colombe appena arrivate sono protese verso la croce: le scene raffigurate riguardano tutti i vari episodi della vita di Cristo.

In questi tredici pannelli è da notare (anche se distanti 12 m.) un'espressioni di Gesù dal volto soave, le scene non sono affollate di personaggi: 47 in tutto. Nell'esecuzione di questi mosaici, forse di una diversa mano d'artista, il volto di Cristo si presenta trasfigurato dalla sofferenza le scene sono più affollate, di cui alcune con un'espressione di drammaticità. Sotto i pannelli della scene cristologie,in una seconda fascia di mosaici (sempre dell'epoca teodoriciana),all'altezza delle finestre in tutte e due le pareti sono rappresentate 36 figure: tutte sono in posizione frontale, in piedi, sul terreno erboso; hanno il nimbo intorno al cavo; il volto giovanile di alcuni, di altri più maturo o addirittura senile diverse le posizioni della mani e del rotolo o del libro; la mancanza di segni particolari rende l'interpretazione molto generica pensando a figure di profeti e santi.

I mosaici che si estendono lungo le pareti centrali, nella zona inferiore, sopra gli archi, sono sicuramente i più conosciuti ma anche,i più complessi, perché seguiti in periodi storici diversi.

Appartiene ancora al periodo di Teodorico, lo splendido mosaico che raffigura il "Palatium" di Teodorico (all'inizio della parete destra), dove si può ammirare la suntuosità dell'edificio regale, formato da due logge laterali e nel mezzo un ampio peristilio. I veli bizantini furono aggiunti quando il vescovo Agnello (riportando la chiesa al culto cattolico) eliminò le figura di alcuni personaggi ariani e non graditi, di cui sono rimaste tracce come qualche mano nel bianco delle colonne.

Anologa epurazione avvenne nell'altro mosaico di fronte (all'inizio della parte sinistra) in cui è rappresentata la " Civitas Classis", l'antico porto di Classe con il suo mare, il suo faro, le sue mura merlate che racchiudono gli altri monumenti.

Durante questo periodo di "riconciliazione2 al culto cattolico vennero eseguite le due "processioni": di vergini da una parte e di martiri dall'altra; non sappiamo se ciò sia avvenuto sostituendo altri mosaici o terminando una decorazione non compiuta per la morte di Teodorico.

La sola sofferenza di 50 anni tuttavia, mette in evidenza anche la differenza di stile; sotto l'influsso ellenistico-romano (gesti di personaggi,paesaggi) il primo periodo; con concetti diversi il periodo bizantino dopo, (stilizzare e smaterializzare le figure, sempre più presente il simbolismo allegorico).

Nella parete di sinistra riempiendo la vasta parete, 22 vergini vestite con ricamate tuniche d'oro e adorne di bianchi veli, portando la corona, muovono, precedute da tre Re Magi, verso la Madonna in trono col Bambino sulle ginocchia in mezzo a quattro angeli ( questo pannello della Vergine appartiene al periodo dei primi mosaici).

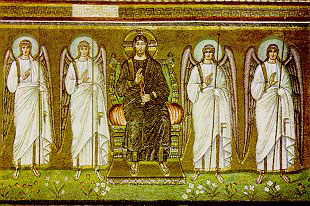

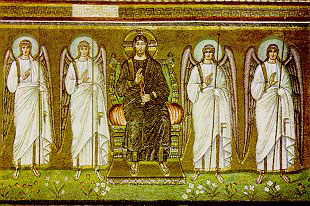

Sulla parte destra 26 figure di martiri indossano una semplice e candida tunica, ad eccezione del primo che apre la processione: S. Martino, secondo titolare della basilica, che ha il privilegio di vestire la porpora; nella quarta figura, San Lorenzo, si intravede sotto il bianco, una veste aurea. I martiri incedono verso il Cristo in trono fra quattro angeli: la figura del Salvatore, attualmente tiene in mano uno scettro, mentre in origine aveva un libro aperto con la scritta "Ego sum Rex gloriae" ( io sono il Re della gloria) il cambiamento avvenne nel restauro del 1860. ( Anche questo mosaico e' del tempo di Teodorico).

Sulla facciata interna, una volta sicuramente ricoperta di mosaico, si trova ora solamente un frammento che raffigura un personaggio con la scritta aggiunta nel secolo scorso per indicare Giustiniano. Alcuni però pensano ad un ritratto di Teodorico.

Nell'interno della basilica alcune opere scultoree sono di pregevole interesse.

Sotto l'abside, al centro, un altare del sec. VI e quattro colonne di porfido dell'antico ciborio ( o baldacchino ) con quattro capitelli di raffinata lavorazione e di epoche diverse.

Davanti all'altare un pluteo del VI sec., in cui e' raffigurato un vaso con tralci di vite, sui quali poggiano due pavoni; al centro una croce. Nel retro Daniele nella fossa dei leoni.

Sempre dello stesso periodo le transenne, con richiami ornamentali come sopra.

Al centro, sotto il colonnato di destra un ambone ( o pulpito) del sec. VI.

I mosaici in alto, vicino al soffitto (sicuramente del periodo teodoriciana); sono tredici pannelli rettangolari per ogni parete, distanziati da una decorazione in forma di conchiglie variopinte sulle quali due colombe appena arrivate sono protese verso la croce: le scene raffigurate riguardano tutti i vari episodi della vita di Cristo.

In questi tredici pannelli è da notare (anche se distanti 12 m.) un'espressioni di Gesù dal volto soave, le scene non sono affollate di personaggi: 47 in tutto. Nell'esecuzione di questi mosaici, forse di una diversa mano d'artista, il volto di Cristo si presenta trasfigurato dalla sofferenza le scene sono più affollate, di cui alcune con un'espressione di drammaticità. Sotto i pannelli della scene cristologie,in una seconda fascia di mosaici (sempre dell'epoca teodoriciana),all'altezza delle finestre in tutte e due le pareti sono rappresentate 36 figure: tutte sono in posizione frontale, in piedi, sul terreno erboso; hanno il nimbo intorno al cavo; il volto giovanile di alcuni, di altri più maturo o addirittura senile diverse le posizioni della mani e del rotolo o del libro; la mancanza di segni particolari rende l'interpretazione molto generica pensando a figure di profeti e santi.

I mosaici che si estendono lungo le pareti centrali, nella zona inferiore, sopra gli archi, sono sicuramente i più conosciuti ma anche,i più complessi, perché seguiti in periodi storici diversi.

Appartiene ancora al periodo di Teodorico, lo splendido mosaico che raffigura il "Palatium" di Teodorico (all'inizio della parete destra), dove si può ammirare la suntuosità dell'edificio regale, formato da due logge laterali e nel mezzo un ampio peristilio. I veli bizantini furono aggiunti quando il vescovo Agnello (riportando la chiesa al culto cattolico) eliminò le figura di alcuni personaggi ariani e non graditi, di cui sono rimaste tracce come qualche mano nel bianco delle colonne.

Anologa epurazione avvenne nell'altro mosaico di fronte (all'inizio della parte sinistra) in cui è rappresentata la " Civitas Classis", l'antico porto di Classe con il suo mare, il suo faro, le sue mura merlate che racchiudono gli altri monumenti.

Durante questo periodo di "riconciliazione2 al culto cattolico vennero eseguite le due "processioni": di vergini da una parte e di martiri dall'altra; non sappiamo se ciò sia avvenuto sostituendo altri mosaici o terminando una decorazione non compiuta per la morte di Teodorico.

La sola sofferenza di 50 anni tuttavia, mette in evidenza anche la differenza di stile; sotto l'influsso ellenistico-romano (gesti di personaggi,paesaggi) il primo periodo; con concetti diversi il periodo bizantino dopo, (stilizzare e smaterializzare le figure, sempre più presente il simbolismo allegorico).

Nella parete di sinistra riempiendo la vasta parete, 22 vergini vestite con ricamate tuniche d'oro e adorne di bianchi veli, portando la corona, muovono, precedute da tre Re Magi, verso la Madonna in trono col Bambino sulle ginocchia in mezzo a quattro angeli ( questo pannello della Vergine appartiene al periodo dei primi mosaici).

Sulla parte destra 26 figure di martiri indossano una semplice e candida tunica, ad eccezione del primo che apre la processione: S. Martino, secondo titolare della basilica, che ha il privilegio di vestire la porpora; nella quarta figura, San Lorenzo, si intravede sotto il bianco, una veste aurea. I martiri incedono verso il Cristo in trono fra quattro angeli: la figura del Salvatore, attualmente tiene in mano uno scettro, mentre in origine aveva un libro aperto con la scritta "Ego sum Rex gloriae" ( io sono il Re della gloria) il cambiamento avvenne nel restauro del 1860. ( Anche questo mosaico e' del tempo di Teodorico).

Sulla facciata interna, una volta sicuramente ricoperta di mosaico, si trova ora solamente un frammento che raffigura un personaggio con la scritta aggiunta nel secolo scorso per indicare Giustiniano. Alcuni però pensano ad un ritratto di Teodorico.

Nell'interno della basilica alcune opere scultoree sono di pregevole interesse.

Sotto l'abside, al centro, un altare del sec. VI e quattro colonne di porfido dell'antico ciborio ( o baldacchino ) con quattro capitelli di raffinata lavorazione e di epoche diverse.

Davanti all'altare un pluteo del VI sec., in cui e' raffigurato un vaso con tralci di vite, sui quali poggiano due pavoni; al centro una croce. Nel retro Daniele nella fossa dei leoni.

Sempre dello stesso periodo le transenne, con richiami ornamentali come sopra.

Al centro, sotto il colonnato di destra un ambone ( o pulpito) del sec. VI.

La basilica, chiamata oggi S. Apollinare Nuovo, fu fatta costruire da Teodorico,come chiesa di culto ariano e dedicata allora a Cristo Redentore, verso la fine del V o inizio del VI secolo. Dopo il 540 quando i bizantini occuparono la città, tutti gli edifici sacri degli ariani furono rapidamente integrati al culto cattolico e così la basilica teodoriciana del Redentore venne dedicata a S. Martino, vescovo di Tours, difensore della fede e fermo oppositore all'eresia. Verso la metà del IX secolo, la basilica assunse il nome attuale quando le reliquie di S. Apollinare, primo vescovo di Ravenna vennero qui trasferite (o simularono il trasferimento) dalla basilica di Classe, in quelli anni soggetta, per la sua posizione isolata alle scorrerie dei pirati dell' Adriatico. L'appellativo di "Nuovo" fu dato allora per distinguerla da un'altra chiesa cittadina più piccola e più antica, chiamata S. Apollinare in "Veclo" .

La facciata, forse in origine era racchiusa da un quadriportico, attualmente è preceduta da un semplice, ma armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato destro il bel campanile cilindrico, caratteristico delle costruzioni ravennati,è opera del IX o X secolo,alto circa 38 metri; l'apertura delle monofore in basso e poi progressivamente delle bifore e trifore i n alto rendono la costruzione snella e slanciata.

L'interno (m.42x21) è a tre navate, sorretto da 24 colonne con capitelli corinzi sotto un pesante pulvino; già più volte rimaneggiato, prima nel XVI secolo le colonne furono rialzate di 1.20 m. così che oggi si presenta al quanto alterato nelle sue proporzioni architettoniche.

L'abside attuale è stata rifatta nel 1950, sulle linee e proporzioni di quella originale, decorata sicuramente in mosaico e distrutta dal terremoto del VII secolo. Nel retro rimane nascosta una più ampia abside di costruzione barocca.

Il soffitto attuale è dei primi anni del 1600, rifatto a cassettoni; ancora più splendido doveva essere quello originale tanto da essere chiamato S. Martino in cielo d'oro.

La basilica, chiamata oggi S. Apollinare Nuovo, fu fatta costruire da Teodorico,come chiesa di culto ariano e dedicata allora a Cristo Redentore, verso la fine del V o inizio del VI secolo. Dopo il 540 quando i bizantini occuparono la città, tutti gli edifici sacri degli ariani furono rapidamente integrati al culto cattolico e così la basilica teodoriciana del Redentore venne dedicata a S. Martino, vescovo di Tours, difensore della fede e fermo oppositore all'eresia. Verso la metà del IX secolo, la basilica assunse il nome attuale quando le reliquie di S. Apollinare, primo vescovo di Ravenna vennero qui trasferite (o simularono il trasferimento) dalla basilica di Classe, in quelli anni soggetta, per la sua posizione isolata alle scorrerie dei pirati dell' Adriatico. L'appellativo di "Nuovo" fu dato allora per distinguerla da un'altra chiesa cittadina più piccola e più antica, chiamata S. Apollinare in "Veclo" .

La facciata, forse in origine era racchiusa da un quadriportico, attualmente è preceduta da un semplice, ma armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato destro il bel campanile cilindrico, caratteristico delle costruzioni ravennati,è opera del IX o X secolo,alto circa 38 metri; l'apertura delle monofore in basso e poi progressivamente delle bifore e trifore i n alto rendono la costruzione snella e slanciata.

L'interno (m.42x21) è a tre navate, sorretto da 24 colonne con capitelli corinzi sotto un pesante pulvino; già più volte rimaneggiato, prima nel XVI secolo le colonne furono rialzate di 1.20 m. così che oggi si presenta al quanto alterato nelle sue proporzioni architettoniche.

L'abside attuale è stata rifatta nel 1950, sulle linee e proporzioni di quella originale, decorata sicuramente in mosaico e distrutta dal terremoto del VII secolo. Nel retro rimane nascosta una più ampia abside di costruzione barocca.

Il soffitto attuale è dei primi anni del 1600, rifatto a cassettoni; ancora più splendido doveva essere quello originale tanto da essere chiamato S. Martino in cielo d'oro.

I mosaici in alto, vicino al soffitto (sicuramente del periodo teodoriciana); sono tredici pannelli rettangolari per ogni parete, distanziati da una decorazione in forma di conchiglie variopinte sulle quali due colombe appena arrivate sono protese verso la croce: le scene raffigurate riguardano tutti i vari episodi della vita di Cristo.

In questi tredici pannelli è da notare (anche se distanti 12 m.) un'espressioni di Gesù dal volto soave, le scene non sono affollate di personaggi: 47 in tutto. Nell'esecuzione di questi mosaici, forse di una diversa mano d'artista, il volto di Cristo si presenta trasfigurato dalla sofferenza le scene sono più affollate, di cui alcune con un'espressione di drammaticità. Sotto i pannelli della scene cristologie,in una seconda fascia di mosaici (sempre dell'epoca teodoriciana),all'altezza delle finestre in tutte e due le pareti sono rappresentate 36 figure: tutte sono in posizione frontale, in piedi, sul terreno erboso; hanno il nimbo intorno al cavo; il volto giovanile di alcuni, di altri più maturo o addirittura senile diverse le posizioni della mani e del rotolo o del libro; la mancanza di segni particolari rende l'interpretazione molto generica pensando a figure di profeti e santi.

I mosaici che si estendono lungo le pareti centrali, nella zona inferiore, sopra gli archi, sono sicuramente i più conosciuti ma anche,i più complessi, perché seguiti in periodi storici diversi.

Appartiene ancora al periodo di Teodorico, lo splendido mosaico che raffigura il "Palatium" di Teodorico (all'inizio della parete destra), dove si può ammirare la suntuosità dell'edificio regale, formato da due logge laterali e nel mezzo un ampio peristilio. I veli bizantini furono aggiunti quando il vescovo Agnello (riportando la chiesa al culto cattolico) eliminò le figura di alcuni personaggi ariani e non graditi, di cui sono rimaste tracce come qualche mano nel bianco delle colonne.

Anologa epurazione avvenne nell'altro mosaico di fronte (all'inizio della parte sinistra) in cui è rappresentata la " Civitas Classis", l'antico porto di Classe con il suo mare, il suo faro, le sue mura merlate che racchiudono gli altri monumenti.

Durante questo periodo di "riconciliazione2 al culto cattolico vennero eseguite le due "processioni": di vergini da una parte e di martiri dall'altra; non sappiamo se ciò sia avvenuto sostituendo altri mosaici o terminando una decorazione non compiuta per la morte di Teodorico.

La sola sofferenza di 50 anni tuttavia, mette in evidenza anche la differenza di stile; sotto l'influsso ellenistico-romano (gesti di personaggi,paesaggi) il primo periodo; con concetti diversi il periodo bizantino dopo, (stilizzare e smaterializzare le figure, sempre più presente il simbolismo allegorico).

Nella parete di sinistra riempiendo la vasta parete, 22 vergini vestite con ricamate tuniche d'oro e adorne di bianchi veli, portando la corona, muovono, precedute da tre Re Magi, verso la Madonna in trono col Bambino sulle ginocchia in mezzo a quattro angeli ( questo pannello della Vergine appartiene al periodo dei primi mosaici).

Sulla parte destra 26 figure di martiri indossano una semplice e candida tunica, ad eccezione del primo che apre la processione: S. Martino, secondo titolare della basilica, che ha il privilegio di vestire la porpora; nella quarta figura, San Lorenzo, si intravede sotto il bianco, una veste aurea. I martiri incedono verso il Cristo in trono fra quattro angeli: la figura del Salvatore, attualmente tiene in mano uno scettro, mentre in origine aveva un libro aperto con la scritta "Ego sum Rex gloriae" ( io sono il Re della gloria) il cambiamento avvenne nel restauro del 1860. ( Anche questo mosaico e' del tempo di Teodorico).

Sulla facciata interna, una volta sicuramente ricoperta di mosaico, si trova ora solamente un frammento che raffigura un personaggio con la scritta aggiunta nel secolo scorso per indicare Giustiniano. Alcuni però pensano ad un ritratto di Teodorico.

Nell'interno della basilica alcune opere scultoree sono di pregevole interesse.

Sotto l'abside, al centro, un altare del sec. VI e quattro colonne di porfido dell'antico ciborio ( o baldacchino ) con quattro capitelli di raffinata lavorazione e di epoche diverse.

Davanti all'altare un pluteo del VI sec., in cui e' raffigurato un vaso con tralci di vite, sui quali poggiano due pavoni; al centro una croce. Nel retro Daniele nella fossa dei leoni.

Sempre dello stesso periodo le transenne, con richiami ornamentali come sopra.

Al centro, sotto il colonnato di destra un ambone ( o pulpito) del sec. VI.

I mosaici in alto, vicino al soffitto (sicuramente del periodo teodoriciana); sono tredici pannelli rettangolari per ogni parete, distanziati da una decorazione in forma di conchiglie variopinte sulle quali due colombe appena arrivate sono protese verso la croce: le scene raffigurate riguardano tutti i vari episodi della vita di Cristo.

In questi tredici pannelli è da notare (anche se distanti 12 m.) un'espressioni di Gesù dal volto soave, le scene non sono affollate di personaggi: 47 in tutto. Nell'esecuzione di questi mosaici, forse di una diversa mano d'artista, il volto di Cristo si presenta trasfigurato dalla sofferenza le scene sono più affollate, di cui alcune con un'espressione di drammaticità. Sotto i pannelli della scene cristologie,in una seconda fascia di mosaici (sempre dell'epoca teodoriciana),all'altezza delle finestre in tutte e due le pareti sono rappresentate 36 figure: tutte sono in posizione frontale, in piedi, sul terreno erboso; hanno il nimbo intorno al cavo; il volto giovanile di alcuni, di altri più maturo o addirittura senile diverse le posizioni della mani e del rotolo o del libro; la mancanza di segni particolari rende l'interpretazione molto generica pensando a figure di profeti e santi.

I mosaici che si estendono lungo le pareti centrali, nella zona inferiore, sopra gli archi, sono sicuramente i più conosciuti ma anche,i più complessi, perché seguiti in periodi storici diversi.

Appartiene ancora al periodo di Teodorico, lo splendido mosaico che raffigura il "Palatium" di Teodorico (all'inizio della parete destra), dove si può ammirare la suntuosità dell'edificio regale, formato da due logge laterali e nel mezzo un ampio peristilio. I veli bizantini furono aggiunti quando il vescovo Agnello (riportando la chiesa al culto cattolico) eliminò le figura di alcuni personaggi ariani e non graditi, di cui sono rimaste tracce come qualche mano nel bianco delle colonne.

Anologa epurazione avvenne nell'altro mosaico di fronte (all'inizio della parte sinistra) in cui è rappresentata la " Civitas Classis", l'antico porto di Classe con il suo mare, il suo faro, le sue mura merlate che racchiudono gli altri monumenti.

Durante questo periodo di "riconciliazione2 al culto cattolico vennero eseguite le due "processioni": di vergini da una parte e di martiri dall'altra; non sappiamo se ciò sia avvenuto sostituendo altri mosaici o terminando una decorazione non compiuta per la morte di Teodorico.

La sola sofferenza di 50 anni tuttavia, mette in evidenza anche la differenza di stile; sotto l'influsso ellenistico-romano (gesti di personaggi,paesaggi) il primo periodo; con concetti diversi il periodo bizantino dopo, (stilizzare e smaterializzare le figure, sempre più presente il simbolismo allegorico).

Nella parete di sinistra riempiendo la vasta parete, 22 vergini vestite con ricamate tuniche d'oro e adorne di bianchi veli, portando la corona, muovono, precedute da tre Re Magi, verso la Madonna in trono col Bambino sulle ginocchia in mezzo a quattro angeli ( questo pannello della Vergine appartiene al periodo dei primi mosaici).

Sulla parte destra 26 figure di martiri indossano una semplice e candida tunica, ad eccezione del primo che apre la processione: S. Martino, secondo titolare della basilica, che ha il privilegio di vestire la porpora; nella quarta figura, San Lorenzo, si intravede sotto il bianco, una veste aurea. I martiri incedono verso il Cristo in trono fra quattro angeli: la figura del Salvatore, attualmente tiene in mano uno scettro, mentre in origine aveva un libro aperto con la scritta "Ego sum Rex gloriae" ( io sono il Re della gloria) il cambiamento avvenne nel restauro del 1860. ( Anche questo mosaico e' del tempo di Teodorico).

Sulla facciata interna, una volta sicuramente ricoperta di mosaico, si trova ora solamente un frammento che raffigura un personaggio con la scritta aggiunta nel secolo scorso per indicare Giustiniano. Alcuni però pensano ad un ritratto di Teodorico.

Nell'interno della basilica alcune opere scultoree sono di pregevole interesse.

Sotto l'abside, al centro, un altare del sec. VI e quattro colonne di porfido dell'antico ciborio ( o baldacchino ) con quattro capitelli di raffinata lavorazione e di epoche diverse.

Davanti all'altare un pluteo del VI sec., in cui e' raffigurato un vaso con tralci di vite, sui quali poggiano due pavoni; al centro una croce. Nel retro Daniele nella fossa dei leoni.

Sempre dello stesso periodo le transenne, con richiami ornamentali come sopra.

Al centro, sotto il colonnato di destra un ambone ( o pulpito) del sec. VI.